I possibili approvvigionamenti

Svariate possono essere le fonti di approvvigionamento dell’acqua ma sempre, ovviamente, connesse alle risorse idriche. Esamineremo le risorse idriche e i possibili approvvigionamenti unitamente ai vincoli che determinate utilizzazioni comportano.

A tale proposito si può ritenere ancora attuale quanto è risultato dalla relazione su “i problemi delle acque in Italia” redatta per il Senato della Repubblica nel 1972 e che qui riportiamo nella parte che più ci interessa.

Si definiscono “Risorse idriche” le:

“quantità d’acqua presenti nel suolo e nel sottosuolo di una determinata

zona durante un determinato periodo, espresse in termini di probabilità”

e sidistinguono in:

- Risorse idriche naturali, cioè “risorse idriche presenti naturalmente”

- Risorse idriche potenziali, cioè “massime risorse idriche che possono essere messe a disposizione con mezzi artificiali”

- Risorse idriche utilizzabili o disponibili cioè “risorse suscettibili di essere valorizzate, tenendo conto di considerazioni socio-economiche”.

La prima di queste ultime (cioè le naturali) vengono a loro volta suddivise in “statiche” e “dinamiche”.

Le risorse statiche sono costituite da quei volumi d’acqua raccoltisi naturalmente in tempi passati, in una certa zona, che ristagnano nel sottosuolo e che non sono alimentati da fonti idriche naturali (o lo sono soltanto in minima parte) e che perciò quando vengono utilizzati si depauperano irrimediabilmente e progressivamente, senza più ricostituirsi; per questo motivo la loro utilizzazione viene detta “a rapina”. Sono i cosiddetti “depositi d’acqua fossili o geologici” formatisi anticamente nel sottosuolo di certe regioni, sulle quali all’epoca della formazione della risorsa cadevano abbondanti precipitazioni, mentre successivamente il clima si è inaridito (ad es. il Sahara); l’intervenuto inaridimento fa si che nelle condizioni climatiche attuali non vi sia più la possibilità di rifornimento dei depositi, che hanno acquistato perciò i caratteri di risorse statiche. In sostanza, le risorse statiche d’acqua sono analoghe ai giacimenti

petroliferi o metaniferi, con i quali hanno in comune la proprietà di essere inevitabilmente soggette all’esaurimento.

Le risorse dinamiche sono volumi d’acqua in movimento e alimentati da fonti idriche naturali, i quali, se deviati artificialmente dal loro cammino, possono essere condotti ad alimentare utilizzazioni perenni; si può perciò dire che queste risorse, a mano a mano che vengono sfruttate, si ricostituiscono ,entro certi limiti.

Esse possono essere costituite dalle acque correnti di alvei idrografici, cioè in un sistema di alvei superficiali (fiumi e torrenti), oppure da quelle muoventesi in acquifero, cioè in una zona permeabile del sottosuolo; di solito, anzi, parte dell’acqua costituente la risorsa scorre in superficie, e parte in acquiferi sotterranei. Per la definizione di risorsa dinamica è essenziale il concetto di sezione.

Consideriamo per esempio, un corso d’acqua superficiale, mettiamoci in una sua sezione e misuriamo il volume dell’acqua che l’attraversa in un certo periodo di tempo, ad es. in un anno: questo volume è originato dalle acque di precipitazione meteorica che cadono sul bacino imbrifero di alimentazione del corso dell’acqua fino alla sezione considerata: una parte più o meno grande a seconda dei casi, di tali acque arriva infatti al corso d’acqua, sia scorrendo sul suolo o negli alvei degli affluenti, sia penetrando in un primo tempo nel sottosuolo e riemergendone sotto forma di sorgenti.

Se questo riferimento al bacino imbrifero può giustificare la definizione di risorsa come “quantità di acqua presente sul suolo e nel sottosuolo” del bacino stesso, è però evidente che un’adatta opera artificiale di presa, costruita nella sezione considerata, può prelevare ed avviare all’utilizzazione (in tutto o in parte, a seconda delle dimensioni dell’opera) il volume idrico che attraversa la sezione in un assegnato periodo di tempo, e non il volume che nel periodo stesso è stato presente nel bacino di alimentazione. Il volume che in un certo tempo attraversa la sezione di sbocco di un determinato bacino, dunque, deve essere considerato come la risorsa idrica in senso proprio. Un discorso analogo si può fare per le falde idriche sotterranee, che si comportano come grandi corsi d’acqua in lento movimento, i cui volumi di deflusso possono essere definiti solo con riferimento a determinate “sezioni”; è però evidente che queste sezioni possono essere delimitate e misurate molto più difficilmente di quelle dei corsi d’acqua superficiali, e che conseguentemente anche i volumi che le attraversano sono di più incerta valutazione. In Italia non risulta che vi siano risorse idriche statiche degne di nota, e tutte le acque sotterranee utilizzabili devono considerarsi risorse dinamiche, nel sensoche andiamo a precisare.

Per un Paese come l’Italia, nel quale tutte le risorse (tanto superficiali, quanto sotterranee) sono dinamiche, è opportuno modificare parzialmente la definizione nella forma seguente: “risorsa idrica è il volume d’acqua che attraversa una determinata sezione in un determinato periodo, espresso in termini di probabilità”. Come periodo di tempo conviene assumere l’anno, in relazione sia ai cicli climatici, sia alla periodicità di alcune importanti utenze (si pensi alle irrigazioni). In riferimento alla probabilità è necessario, poiché i volumi che attraversano una data sezione in anni diversi sono di regola diversi, per cui si pone il problema di prevedere le probabilità delle insufficienze o “fallanze” che una determinata utilizzazione subirà negli anni magri; tale riferimento viene di solito precisato, assumendo come valore numerico della risorsa il volume medio di un numero di anni il più possibile lungo, salvo poi valutare con i metodi del calcolo delle

probabilità gli scostamenti in più o in meno che rispetto a tale media ci si possono aspettare nell’avvenire.

In conclusione, con queste precisazioni, diremo risorsa idrica naturale il volume d’acqua medio annuo che attraversa una determinata sezione di un corso di acqua superficiale, oppure di una falda sotterranea: e ovviamente parleremo nel primo caso di risorsa superficiale, nel secondo caso di risorsa sotterranea.

Il passaggio alla definizione di risorsa idrica potenziale, e ancor più quello alla definizione di risorsa idrica utilizzabile, implica la considerazione di numerosivincoli, imposti allo sfruttamento di risorsa.

Più precisamente, l’entità della risorsa potenziale è limitata da vincoli di carattere idrografico, o geografico o tecnologico. Ad esempio, se per sfruttare una determinata risorsa superficiale, cioè perderivare da una sezione di un fiume il volume medio annuo defluente, fosse necessario realizzare un serbatoio di una certa capacità, ma la morfologia e la geologia della valle non consentissero altro che una capacità inferiore, sarebbe giocoforza derivare un volume minore di quello medio annuo: la risorsa potenziale sarebbe perciò, necessariamente inferiore a quella naturale.

La risorsa utilizzabile può poi essere ancora inferiore, perché a determinarla concorrono numerosi altri vincoli; di carattere principalmente economico, o più in generale socio-economico. Così per riprendere l’esempio accennato dianzi, potrebbe darsi che la realizzazione del serbatoio con la capacità massima ammissibile in relazione alla morfologia e alla geologia della valle, cioè del serbatoio necessario per sfruttare tutta la risorsa potenziale, determinasse la sommersione di un centro abitato; in tal caso si imporrebbe il trasferimento del centro abitato, le cui implicazioni sociali ed il cui costo potrebbero essere così gravosi, da consigliare una riduzione della capacità del serbatoio, tale da evitare la sommersione del paese: e allora la risorsa utilizzabile sarebbe inferiore alla risorsa potenziale.

Altri vincoli suscettibili di limitare l’aliquota utilizzabile di una risorsa potenziale possono derivare dal pericolo che lo sfruttamento della risorsa entro certi limiti determini inconvenienti o danni all’ambiente, oppure alla qualità della risorsa medesima. Un vincolo del primo tipo è per esempio, quello che costringe a limitare i volumi d’acqua estraibili da una falda sotterranea, quando l’eccessiva estrazione provocherebbe pericolosi fenomeni di subsidenza del terreno; un vincolo del secondo tipo si presenta nelle falde costiere d’acqua dolce adagiate su acqua marina, nelle quali l’eccessivo attingimento provocherebbe l’inquinamento della falda per risalita della salinità. Alcuni dei vincoli che concorrono a determinare la risorsa utilizzabile sono diversi a seconda dello scopo cui la risorsa è destinata, e riguardano sia la quantità delle acque costituenti la risorsa, sia il loro regime, cioè la distribuzione delle quantità nel tempo, ad esempio nei vari mesi dell’anno, sia la loro qualità.

Vincoli connessi con l’utilizzazione delle risorse

- A fini idropotabili

L’acqua destinata a fini potabili deve possedere particolari caratteri chimico-fisici e biologici, che in natura sono posseduti soltanto da particolari acque sotterranee e sorgentizie.

Per lo sfruttamento delle altre acque bisognerà ricorrere ai processi di potabilizzazione, il cui costo è dipendente, chiaramente, dalla qualità delle acque; a volte sarà più opportuno ricorrere ad acque superficiali, ancorché inquinate, piuttosto che ad acque sotterrane, per esempio ferroso-colloidali, per il maggior costo della deferrizzazione rispetto a quello della potabilizzazione dell’acqua superficiale.

E’ poi ovvio che anche la distanza della risorsa dal punto di utilizzazione, a causa del costo di trasporto, influenza fortemente i criteri di scelta.

- A fini multipli

E’ chiaro che nel quadro delle utilizzazioni regionali sarà opportuno regolare, fin quando possibile, le portate idriche affinchè una stessa risorsa possa essere sfruttata a vari scopi, per esempio idroelettrici ed irrigui.

I n effetti, è spesso praticamente possibile ricorrere allo stesso volumed’acqua per realizzare utilizzazioni diverse con la stessa opera di accumulo e di regolazione, la quale dovrà essere esercitata tenendo conto delle singole esigenze.

Nella categoria dei vincoli derivanti da utilizzazioni a fini multipli possono farsi rientrare anche quelli di carattere paesistico e ricreazionale, perché le attività turistiche, di cui tali vincoli impongono la considerazione, sono da riguardare come particolari utilizzazioni delle risorse idriche, che si affiancano ad utilizzazioni di altro tipo e ne limitano l’entità.

Ad esempio, l’opportunità di assegnare ad un serbatoio artificiale costruito per uso idroelettrico anche le funzioni di lago per pesca sportiva o per svaghi nautici e balneari imporrà di non svasarlo in estate al disotto di una certa quota, determinando un vincolo all’esercizio idroelettrico, che potrà tradursi in una diminuzione del volume idrico derivato, cioè della risorsa utilizzabile. Un’altro esempio: l’utilizzazione delle acque scorrenti nei parchi nazionali, che spesso costituiscono risorse naturali importanti per la quantità e per il contenuto energetico derivante dall’alta quota, può essere limitata o addirittura sconsigliata, perchè la creazione di invasi di regolazione all’interno delle zone protette potrebbe turbare l’ambiente naturale. Un caso tipico in cui la necessità di conservare un ecosistema può limitare l’utilizzazione di acque di un fiume si presenta quando vi sia la possibilità tecnica di immetterle in un vicino lago naturale (ad esempio le acque dell’Adige nel lago di Garda, o quelle del Tevere nei laghi Sabatini): in casi come questi, ove si dimostrasse che le acque fluviali turberebbero l’equilibrio fisico, chimico e biologico del lago, la necessità di conservare l’ambiente sconsiglierebbe l’attuazione del progetto e l’utilizzazione della risorsa naturale costituita dalle acque del fiume ne riuscirebbe limitata. Per inciso, si noti che molto meno nociva all’ambiente lacustre è la regolazione artificiale degli strati superiori dei grandi laghi prealpini, che viene attuata con successo ai fini irrigui poiché altera soltanto il tempo di permanenza nel lago di acque che vi sarebbero transitate anche in regime naturale, senza introdurvi acque esterne.

Classificazioni delle risorse idriche

Classificazione in base ai caratteri propri delle risorse

Una prima classificazione basata sui caratteri propri delle risorse è quella, già proposta, che distingue le risorse in statiche e dinamiche; come si è detto, essa ha poco interesse per il nostro Paese, nel quale praticamente tutte le risorse esistenti sono di tipo dinamico.

Una seconda ovvia classificazione divide le risorse in superficiali e sotterranee. A questo proposito, è da tener presente che, se la risorsa superficiale è stimabile senza troppe difficoltà, essendone facilmente individuabili sezione e portata idrica, non altrettanto facilmente stimabile è la risorsa sotterranea, giacché la sezione della falda è spesso molto grande e non sempre esattamente definibile, come d’altronde è di difficile valutazione la portata. Si deve, inoltre considerare che la risorsa superficiale e la sotterranea possono essere tra loro interdipendenti in due sezioni diverse. Per esempio, la risorsa superficiale in una certa sezione può essere dovutain parte ai deflussi, sempre superficiali, che scorrono sul bacino tributario, ed in parte a risorgenze provenienti da acque di falda di bacini superiori; oppure può accadere l’opposto quando il corso d’acqua alimenta falde sotterranee lungo il suo cammino.

Le sorgenti, come si è detto, costituiscono i punti di affioramento di falde idriche sotterranee e possono perciò considerarsi sia risorse sotterranee, se si pone mente alla provenienza dell’acqua, sia risorse superficiali, se si tiene conto del fatto che, una volta sgorgate dalla polla, le acque sorgive scorrono sulla superficie del terreno, in alvei torrentizi o fluviali. In quanto segue tratteremo le sorgenti come risorse superficiali.

Classificazione in base ai mezzi necessari per utilizzare una risorsa

Un’altra classificazione, che fa riferimento non ai caratteri propri delle risorse idriche, ma ai mezzi necessari per la loro utilizzazione, distingue fra risorse convenzionali e non convenzionali. Il significato di questi termini è tolto dalla lingua inglese: si intendono, infatti, con il primo termine le risorse sfruttabili con mezzi già affermati per lungo e universale uso, e con il secondo termine quelle sfruttabili con mezzi e procedimenti di tipo nuovo, non ancora completamente sviluppati sotto il profilo tecnologico, e tuttora suscettibili di miglioramenti sostanziali.

E’ evidente che, a differenza delle classificazioni basate sui caratteri propri, questa classificazione può subire mutamenti nel tempo, in quanto l’evoluzione della tecnologia può, a un certo stadio del suo sviluppo, trasferire un determinato tipo di risorsa del campo delle non convenzionali a quello delle convenzionali.

Un esempio significativo è offerto dalla ricarica artificiale delle falde sotterranee, procedimento che ai primi del secolo poteva considerarsi ancora non convenzionale, ma che oggi è entrato nella pratica corrente in molti Paesi (anche se in Italia ha avuto poche applicazioni), sicché va trattato ormai come convenzionale. Allo stato attuale della tecnica, possono considerarsi risorse non convenzionali i volumi idrici resi disponibili per le utilizzazioni con uno dei seguenti mezzi:

a) miglioramento di acque che per la natura loro, o per essere state inquinate dall’uomo, non sarebbero adatte a determinati usi; fra le acque naturalmente inadatte alla maggior parte degli usi antropici

vi sono l’acqua di mare e le acque salmastre, che possono essere dissalate, e fra quelle rese inadatte da precedenti usi antropici vi sono le acque di scarico di agglomerati urbani e industriali, che possono essere rigenerate;

b) aumento artificiale delle precipitazioni attraverso interventi intesi a modificare gli aspetti idrologici del clima, cioè attraverso interventi climatici;

c) riduzione dell’evaporazione da specchi liquidi naturali e artificiali. E’ appena il caso di rilevare che le due classificazioni basate sui caratteri delle risorse e la terza, che distingue le risorse in convenzionali e non convenzionali, sono del tutto indipendenti l’una dall’altra, sicché per individuare compiutamente una determinata risorsa occorre, a rigore, inquadrarla sotto tutti e tre i punti di vista.

Così, ad esempio, il volume idrico defluente in una sezione di un corso d’acqua costituisce una risorsa dinamica superficiale convenzionale se il corso non è inquinato o comunque se la sua utilizzazione può avvenire senza processi di rigenerazione, mentre sarebbe una risorsa dinamica superficiale non convenzionale nel caso che questi processi fossero necessari.

L’approvvigionamento con acqua sotterranea

Le acque sotterranee rappresentano da sempre la principale risorsa di approvvigionamento idrico.

Esse possono essere captate per acquedotto quando vengono naturalmente a giorno (sorgenti) od estraendole dal sottosuolo mediante apposite: i pozzi e le trincee drenanti.

I pozzi sono fori eseguiti verticalmente nel terreno (e quindi con traccia che su un piano orizzontale può essere ricondotta ad un punto) che arrivano alla profondità della falda e permettono la captazione dell’acqua. Questa, se in pressione, risale lungo il pozzo e, se la pressione è sufficiente, può venire anche a giorno senza il ricorso a pompe o ad altri strumenti di sollevamento.

Nel seguito fanno sempre riferimento a pozzi che penetrano in tutto lo spessore della falda da captare e le cui pareti sono finestrate in corrispondenza della falda stessa al fine di permettere il passaggio dell’acqua.

Esistono anche pozzi “non penetrati”. Le trincee sono scavi nel terreno, sede di falda, nel senso orizzontale cioè gallerie (e quindi con traccia lineare sul detto piano). L’acqua penetra sulla trincea attraverso le pareti della galleria opportunamente finestrata e vi scorre dentro a canaletta. Esiste, poi, anche un terzo tipo di emungimenti diretto da falda: il pozzo a drenaggio orizzontale che è un po’ l’unione del pozzo con un sistema di dreni orizzontali (questa opera ha sul piano orizzontale, per proiezione, una superficie di forma generica, ma più spesso, circolare od ellittica).

Cenni sull’Idraulica delle opere di captazione delle acque

sotterranee.

in un muro poroso (a granulometria sufficientemente fine tale che l’acqua vi fluisca in condizioni di moto laminare) l’unico per il quale possa farsi una trattazione idraulica sufficientemente rigorosa e verosimile al modello fisico, cosa non possibile – come ben noto – per acque fluenti sul mezzo fratturato ed in quello carsico per i quali non è nota la geometria delle canalizzazioni attraversate dall’acqua.

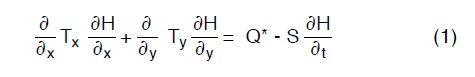

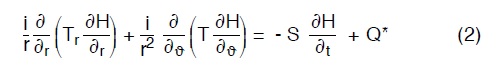

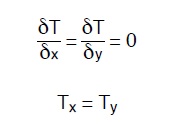

Ciò premesso, l’equazione indefinita valida in tutto l’ammasso poroso omogeneizzato, per una falda bidimensionale è:

dove si è indicato con:

| Ty = K i s | la trasmissività della falda nella direzione i |

| K i | la permeabilità della falda nella direzione i; |

| s | lo spessore della falda; |

| S | il coefficiente di immagazzinamento definito come la quantità d’acqua estraibile da una porzione di falda, di base unitaria ed altezza s, in seguito alla variazione unitaria di pressione; |

| h | la posizione della superficie pesometrica rispetto ad una orizzontale di riferimento; |

| Q* | la portata del pozzo o sorgente “matematica” segmentali verticale (con traccia puntiforme sul piano orizzontale) eventualmente presente. |

La (1) scritta in termini di coordinate cilindriche per un mezzo isotropo:

Sulla base delle precedenti espressioni indefinite é possibile studiarel’Idraulica dei pozzi, tuttavia per un approccio completo si rimanda al Cap. XI, in questa sede ci si limita alla classica teoria del Du Puit (che risale ben al 1863, cioè appena sette anni posteriore alla formulazione di Darcy circa la linearità del moto delle acque filtranti nei mezzi porosi) che si fonda sulle seguenti ipotesi semplificative:

1) regime permanente;

2) l’acqua ed il mezzo poroso sono incomprimibili;

3) il moto è laminare;

4) il mezzo è isotropo ed omogeneo;

5) la componente verticale della velocità è trascurabile rispetto a

quello orizzontale;

6) velocità costante lungo la verticale;

7) superficie si raccorda con il livello idrico nell’opera di captazione.

Delle 7 potesi del De Puit la 2), 3), 5) e 6) sono implicitamente contenute nella 1) e 2).

La 1) si impone immediatamente annullando la derivata temporale. la 4), già in parte implicita nella 2), si impone tramite la:

conseguenza immediata delle quali è che l’opera di captazione sia elemento di simmetria (radiale nel caso del pozzo, o speculare, nel caso di trincea).

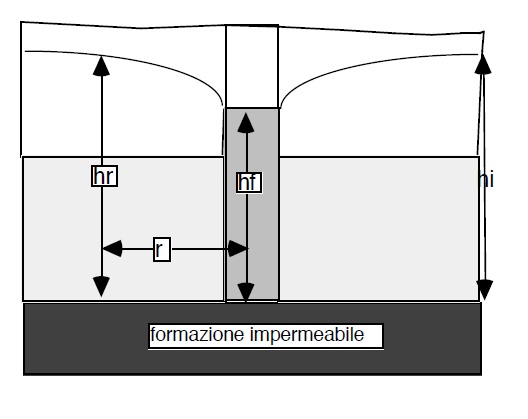

Idraulica dei pozzi (tradizionali ed isolati)

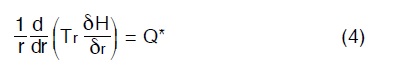

Applichiamo ora la (2) ad un pozzo, avremo, per la suddetta simmetria, che essa si riduce alla:

dove si è anche tenuto conto che, nella nostra ipotesi, H dipende solo dalla distanza r dal centro del pozzo.

Se ora indichiamo con Q la portata erogata dal pozzo di raggio generico r, ovviamente varrà la

da cui :

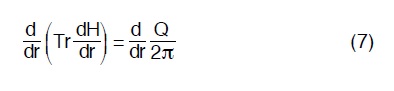

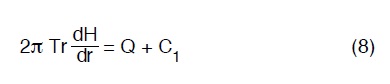

e sostituendo nella (4) avremo:

che equivale a:

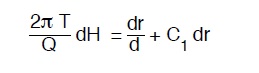

con C1 costante da valutarsi in base alle condizioni al contorno. Separando le variabili si perviene alla:

Distinguiamo ora due casi:

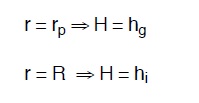

a) falde artesiane, cioè quelle per le quali la potenza (lo spessore) s della falda è indipendente dalle vicende della sua piezometria. In questo caso sotto le seguenti condizioni al contorno (derivanti dalla 7 a ipotesi del Du Puit).

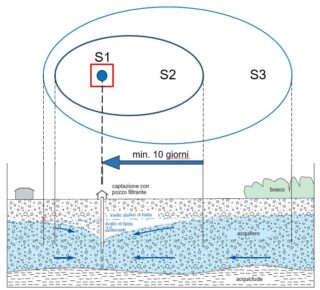

dove:

rp= raggio del pozzo

hf= altezza dell’acqua del pozzo in (condizioni di rispetto della prima ipotesi di Du Puit)

R2= raggio d’azione, cioè distanza dalla quale non è piùsensibile l’effetto dell’emungimento (altezza iniziale) supposta pari all’altezza piezometrica indisturbata relativa ad una distanza dal pozzo almeno pari ad Ra o superiore.

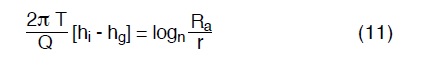

Si ottiene dalla integrazione della (9) la:

Si dimostra facilmente che C1 = 0.

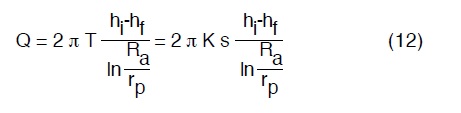

Segue che la portata Q è data dalla

b) nel caso di falda freatica, la potenza della falda dipende dalla sua piezometria, in particolare per distanze dal pozzo inferiori al raggio d’azione, detto spessore dipende dall’emergimiento. Pertanto nella (9) T = Ks non sarà più una costante (con H) inquanto non sarà più tale s che invece varierà con H verificandosi in generale la:

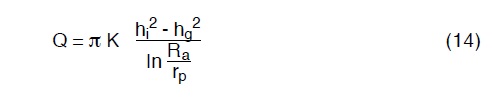

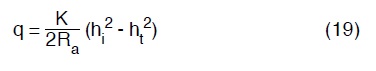

con so eventuale differenza di quota tra la base della falda ed il piano di riferimento . Pertanto integrando la (9) e riordinando la formula si perverrà alla:

La permeabilità K è, come è noto, una grandezza estremamente variabile, in funzione della granulometria e delle tessiture del mezzo poroso. A titolo puramente indicativo, si danno, nella tabella che segue alcuni valori della permeabilità espressi in m/sec, relativi ad alcuni frequenti tipi litologici

| Tipologia del mezzo poroso | Permeabilità [m/s] | Permeabilità notaz. scent, [m/s] |

| sabbia finissima | K = 0.00001 | 1e – 5 |

| sabbia fina | K = 0.00005 | 5e – 5 |

| sabbia media | K = 0.0005 | 5e – 4 |

| sabbia grossa | K = 0.001 | 1e – 3 |

| ghiaietta | K = 0.005 ± 0.01 | 5e – 3 ± 1e – 2 |

Il raggio d’azione è una grandezza variabile da qualche decina di metri a qualche centinaio in funzione dei vari fattori quali la permeabilità, l’entità del pompaggio ecc….

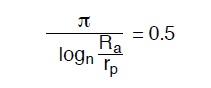

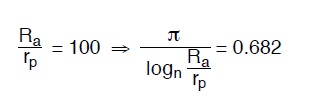

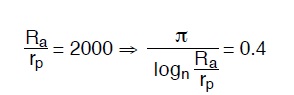

Fortunatamente le incertezze derivanti dalla difficoltà di stabilire a priori il raggio d’azione sono parzialmente superate dal fatto che detta grandezza compare nelle (12) e (14) sotto logaritmo, anzi si può porre, senza commettere grandi errori:

Infatti per:

e per

Segue, da quanto sopra, che non solo il raggio d’azione è poco influente, ma anche il raggi del pozzo sarà poco influente sulla sua portata e da ciò la convenienza ad aumentare il numero dei pozzi anzichè il loro diametro perestrarre maggior quantità d’acqua.

Le ipotesi del Du Puit poco rispondono all’effettivo funzionamento di un pozzo in particolare la prima, che implica la costanza non solo della portata emunta ma anche del raggio d’azione, e la settima.

Tuttavia i risultati ottenuti secondo il Du Puit non si discostano molto dalla realtà, inoltre detta trattazione è molto semplice. Per tali motivi essa mantiene ancora la sua validità, sia pure entro i precisi limiti del moto permanente (almeno nel senso della portata costante).

Con le stesse ipotesi possono essere studiati anche gruppi di pozzi.

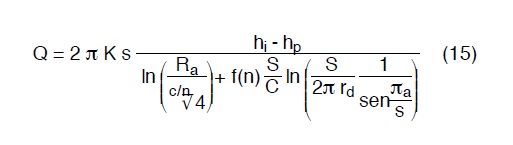

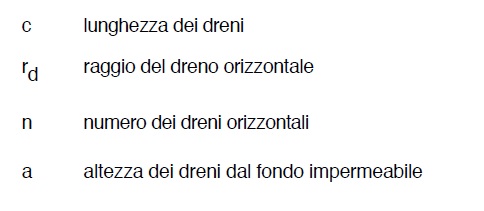

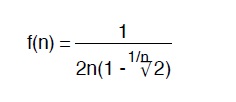

Idraulica dei pozzi con drenaggio orizzontale

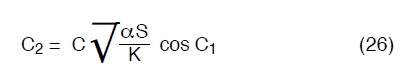

E’ un’idraulica piuttosto complessa e non del tutto definita e poichè questo tipo di pozzo, che ha riscontrato grandi favori in Francia, non è ancora da noi molto diffuso ci limitiamo a dare solo la seguente formula, per pozzi artesiani:

con:

ed

e con ovvio significato degli altri simboli. La (15) “mutatis mutandis” vale anche per la falda freatica.

Idraulica delle trincee

L’idraulica delle trincee è analoga a quella dei pozzi. Non ci soffermeremo solo allo studio nelle ipotesi del Du Puit e ciò in quanto queste opere di captazione hanno oggi scarso interesse.

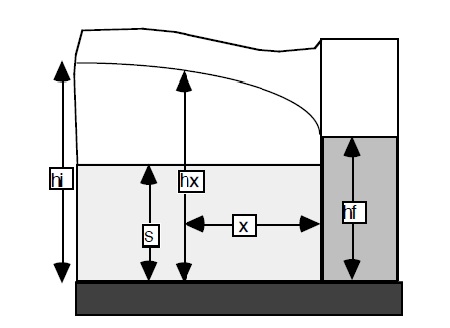

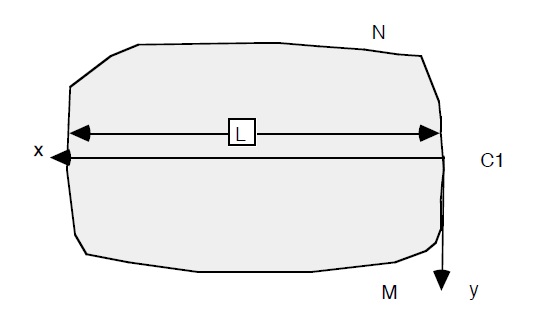

Assumendo l’asse delle ascisse come nella figura seguente la (1) si riduce alla:

e

ma dx = dy segue

quindi

che integrata da:

a) nel caso di falda artesiana:

Idraulica delle sorgenti

Prima di affrontare, sia pur per sommi capi, l’ Idraulica delle sorgenti è necessario dare qualche cenno, in generale su di esso. Salvo casi particolari, sono il ritorno in superficie, naturale, delle acque defluenti nelle falde sotterranee.

Come già accennato le acque sotterranee subiscono una variazione qualitativa dovuta al contatto con le rocce che attraversano, di natura chimica e fisica (temperatura). Sotto tale punto di vista si suddividono le sorgenti in:

- Normali;

- Termali;

- Minerali;

a seconda che abbiano temperatura e chimismo normali o con temperatura elevata e con particolare presenza di sali minerali. Noi ci occuperemo solo di sorgenti normali.

La causa delle manifestazioni sorgentizie è sempre idrogeologica, in base a tale causa si suole eseguire una delle più importanti classificazioni delle sorgenti che da questo punto di vista risultano divise in cinque gruppi:

A Sorgenti di emergenza;

B Di trabocco e di sbarramento;

C Di contatto o di strato;

D Di deflusso semplice o di impregnazione;

E Carsiche

Un’altra classificazione interessante è quella del Civita, L’idrodinamica dell’acqua che alimenta la sorgente sarà ancora governata nelle stesse ipotesi di falda bidimensionale ecc… dalla (1), la cui integrazione fornisce, nel caso particolare di sorgente, cioè fissati i valori di x e di y (che sono in questo caso la frontiera del dominio), la legge:

che è la legge temporale della sorgente. Il regime delle sorgenti è diverso a seconda del tipo, dell’estensione del bacino di alimentazione, della potenza dell’acquifero ecc….

Si pensi che si passa dalle sorgenti intermittenti od intercalari (ovviamente di scarso interesse ai fini utilizzativi in quanto non assicurano alcuna continuità di erogazione) a quelle quasi costanti per portata e caratteristiche chimico-fisiche.

Evidentemente sono queste ultime le più interessanti per l’utilizzazione. Circa il loro regime l’interesse è volto soprattutto alle portate minimo in quanto ci danno i minimi di utilizzazione della sorgente e della loro durata.

Queste considerazioni spiegano l’interesse rivolte alle “curve di esaurimento” che si possono ottenere elaborando le precedenti equazioni.

Evidentemente le portate minime si verificano a seguito di un periodo di non alimentazione dell’acquifero.

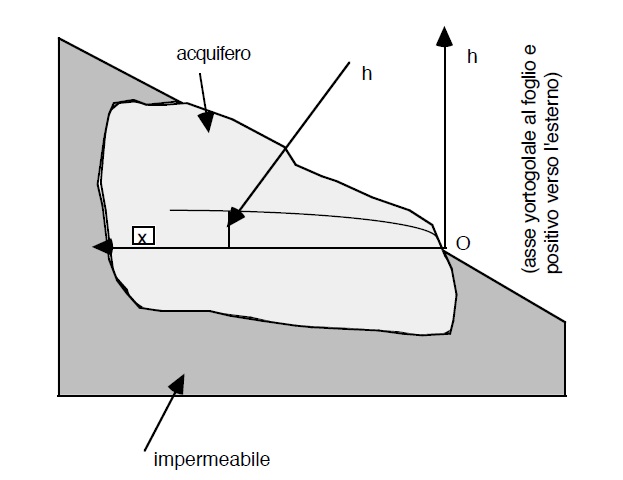

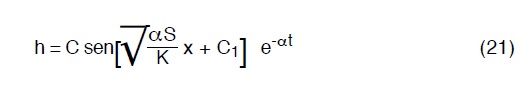

Per utilizzare la (1) schematizziamo l’acquifero come nelle figure precedenti

Sia MNC la curva di intersezione del piano orizzontale (x,y) passante per il punto di sbocco O con la superficie impermeabile che delimita l’ammasso permeabile contenente la riserva d’acqua costituita dall’acqua precedentemente infiltratasi nel terreno.

La superficie impermeabile viene supposta cilindrica a generatrici verticalisecondo la traccia MCN.

Una parte C1 del contorno si suppone orizzontale; davanti a C1 si suppone tolta l’eventuale coltre di materiale detritico permeabile e pertanto sia C1 la soglia delala sorgente.

Se ora ipotizziamo che:

cioè che la falda freatica abbia la configurazione di un cilindro con generatrici orizzontali normali al piano xz, segue:

il cui integrale è dato dalla:

infatti derivando la precedente prima rispetto a t e, poi due volte rispetto ad x, si otterrà:

Dal confronto tra la (22) e la (24) segue la (20), pertanto la (21) risulta verificata.

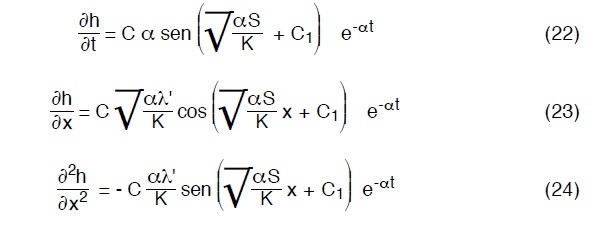

Ricordando ora che, per la legge Darcy (che si ammette valida nel nostro caso), la portata liquida attraverso un ammasso filtrante è dato dalla

con ovvio significato dei simboli

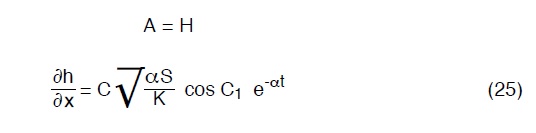

Notiamo ora che

(il segno meno è omesso dato il verso prescelto per l’asse delle x) è dato dalla (23), in particolare, interessando a noi applicare la legge di Darcy in prossimità di C’ cioè dove x = 0, avremo anche

tenuto ora conto che i primi tre fattori del secondo membro sono costanti si può seguire la seguente posizione:

si perviene pertanto, sostituendo, alla:

e, tenendo nuovamente conto, che i primi tre fattori della precedente sono costanti, e quindi eseguendo la posizione

si perviene alla:

Si ritrova cioè la caratteristica curva di esaurimento.

Il termine e-αt, come è facile verificare, ha le dimensioni di un numero puro, mentre α ha le dimensioni di s-1 e si chiama coefficiente di esaurimento.

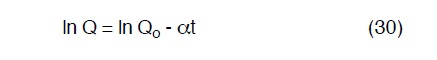

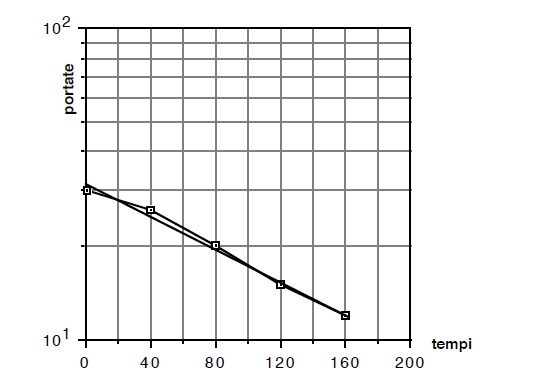

La validità della (29) è più generale di quella che appare dallo schema per la quale è stata dedotta. La (29) viene utilizzata per lo studio delle magre o meglio per la previsione delle portate minime delle sorgenti, tramite la misura sistematica, per esempio, mensile, delle portate erogate dalle manifestazioni sorgentizie (ovviamente nel periodo di non influenza delle pioggie). La (29) può anche essere scritta nella forma:

che è l’equazione di una retta in scala semilogaritmica

Si suole porre il tempo t [giorni] in ascissa su scala normale e le portate Q in ordibata su scala logaritmica, su un tale grafico i punti, corrispondenti alle osservazioni eseguite, si disporranno pressochè allineati.

L’ordinata all’origine ed il coefficiente angolare della retta di compensazione forniranno rispettivamente i valori di Qo ed α. Si badi che il grafico e le letture devono essere eseguite con i logaritmi naturali.

L’esecuzione dei pozzi e delle trincee e delle opere di captazione delle sorgente

Vedremo qui brevemente le modalità costruttive dei pozzi, delle trincee e delle opere di captazione delle sorgenti rimandando chi voglia approfondire l’argomento a testi specifici, alcuni dei quali verranno citati nel corso delala panoramica qui riportata.

I Pozzi

Possono essere perforati a mano (pozzi scavati, pozzi Norton, pozzi trivellati a mano) o con tecniche moderne quali la percussione, la rotazione e la perforazione mista (rotazione + percussione).

Molto usato nel caso di pozzi per emungimento di acqua è il sistema percussione in quanto adatto per terreni alluvionali ma che può venir adoperato con ottimi risultati anche su rocce lapidee (anche se in questo caso la velocità di avanzamento risulta notevolmente più bassa).

Eseguita la perforazione sino alla profondità desiderata hanno inizio le operazioni di finitura del pozzo consistenti:

a) sviluppo del pozzo

b) sitemazione del pozzo nella zona dell’acquifero da sfruttare (filtri) e sistemazione del pozzo nella zona non acquifera o/e nella zona acquifere da non sfruttare;

c) sistemazioni in superficie;

d) attrezzature per il prelievo dell’acqua;

e) collegamenti idraulici ed elettrici (eventuali).

Sviluppo del pozzo

Si intende con questo termine il miglioramento “locale” della permeabilità, cioè in prossimità del prelievo. A seconda del tipo di terreno acquifero si dovrà scegliere il tipo di sviluppo.

Se il pozzo è in terreni permeabili “in grande” cioè per fratturazione di usano delle piccole cariche esplosive con lo scopo, appunto di aumentare il grado di fratturazione, in alcuni casi, soprattutto la presenza di fenomeni carsici, sono consigliabili sistemi chimici quali l’immissione di acidi (cloridrico) che hanno lo scopo di corrodere le pareti porose e quindi facilitare il passaggio dell’acqua.

Più difficile è già l’operazione di sviluppo nei terreni permeabili per porosità, in questi casi si tende a creare un’ammasso filtrante artificiale tra parete del pozzo e mezzo permeabile naturale con più alta permeabilità. Lo scopo lo si ottiene tramite pompaggio di acqua e contemporanea estrazione di acqua e sabbia nel tubo di lavoro di immissione di ghiaia nell’intercapedine tra tubo di lavoro e di manovra o del rivestimento definitivo del pozzo

Queste operazioni vengono eseguite comunque con la parte filtrante non protetta dal tubo di manovra. Analogo scopo si tende ad ottenere, più spesso, tramite il compressuraggio del pozzo. Quest’ultima operazione, ottenuta con l’ausilio di un compressore, è più economica.

I Filtri

La parete dal pozzo a contatto con l’ammasso filtrante deve, ovviamente essere aperta cioè permettere il passaggio dell’acqua tramite un adeguato numero di fessure o di fori.

Questa parte terminale del pozzo è detta filtro. Può messa in sito prima o dopo le operazioni di sviluppo nel pozzo a seconda del metodo adottato per lo sviluppo. Il fondo del filtro viene di norma chiuso con un tappo.

Non esiste un unico tipo di filtro cioè un sistema di apertura valido per tutti gli ammassi filtranti. Caso per caso è da studiare il tipo di filtro più idoneo.

Al di fuori della falda acquifera il pozzo va rivestito con una colonna ascenzionale che in genere é metallica.

Avvenuta la posa in opera della tubazione definitiva (o colonna ascenzionale) viene tolta la tubazione di manovra e l’intercapedine tra terreno e tubazione definitiva viene chiusa con getto di cemento.

Sistemazione in superficie

La parete superficiale di un pozzo, soprattutto se è da utilizzarsi a scopo idropotabile va chiusa ermeticamente con una flangia ceca (se la tubazione di rivestimento è metallica alla parte superiore del rivestimento). Per la flangia passeranno tubazioni di prelievo dell’acqua e gli eventuali cavi di collegamento

elettrico (o eventualmente l’albero per il collegamento meccanico motore-pompa) della pompa e gli idrometografi.

Spesso nelle vicinanze di un pozzo va anche costruita una cabina per il collocamento di alcune attrezzature necessarie per i collegamenti idraulici ed elettrici.

Attrezzature per il prelievo dell’acqua

Salvo il caso che la risalita dell’acqua nel pozzo (se artesiano) sia tale da superare il livello del piano di campagna, negli altri casi è necessario munire il pozzo dell’attrezzatura necessaria per il prelievo dell’acqua. E’ necessario far notare ancora che anche nel caso di acqua risalente al di sopra del piano di

campagna sarà opportuno provvedere all’inserimento di pompe e simili (eventualmente con opportuni accorgimenti) al fine di meglio utilizzare il pozzo, creando una opportuna depressione.

Prima della realizzazione e messa in commercio delle moderne pompe sommergibili il prelievo dell’acqua veniva fatto nei seguenti modi:

- tramite una tubazione collegata con una pompa da vuoto che veniva posata in superficie od in un avampozzo (ovviamente di diametro maggiore del pozzo vero e proprio) in modo tale che il dislivello tra acqua in condizioni di emungimento e pompa da vuoto non superasse i 5 o 6 metri;

- tramite una pompa centrifuga con giranti ad asse verticale azionate da un albero motore posto in superficie od in un avampozzo. La limitazione, in questo caso è posta dal movimento torcente sull’albero.

Entrambi i sistemi erano, peraltro utilizzabili solo in casi in cui livello piezometrico dell’acqua, in condizione di estrazione, non fosse molto al di sotto del piano di campagna. Oggi si utilizzano le cosiddette pompe sommerse (meglio sommergibili) in effetti il termine è improprio in quanto bisognerebbe parlare di pompe con motore elettrico sommergibile in quanto questo è a tenuta stagna.

La pompa col proprio motore è inserita all’estremità della tubazione che ha il compito di prelevare l’acqua dal pozzo.

Il motore è collocato nella parte inferiore e la pompa, contenenti più giranti è collegata tramite la flangia al resto della tubazione che quindi tiene sospeso il gruppo “pompa sommersa”. La tubazione è di norma di acciaio, questo materiale presenta, però, il grave inconveniente di esere molto corrodibile più attaccabile

dalle correnti vaganti per cui le tubazioni necessitano di saltuarie ispezioni che per essere effettuate richiedono l’estrazione della tubazione, sono pertanto molto onerose. Recentemente sono state proposte, al posto delle tubazioni in acciaio, tubi in polipropilene o in polietilene ad alta densità.

Per scongiurare il pericolo di rottura della tubazione in acciaio e quindi cadutadella “pompa sommersa” che potrebbe anche significare la perdita della stessa è opportuno assicurare la pompa con un cavo d’acciaio fissato alla flangia di chiusura del pozzo.

Collegamenti idraulici ed elettrici (eventuali)

Le tubazioni fuoriuscenti dal pozzo prima di essere collegate con una rete idrica che dovrà convogliare l’acqua verso l’utente deve essere corredata di:

1. una valvola di non ritorno;

2. una saracinesca di inteclusione;

3. uno scarico (cioè una T di cui uno dei tre bracci è collegato con una saracinesca; il T va posto a valle della valvola di non ritorno.

Sono ancora utili, anche se non indispensabili:

4. un misuratore di portata (o vonturimetro registratore-totalizzatore, o un contatore Woltmann totalizzatore o contatori minori a seconda del diametro della tubazione)

5. un manometro, possibilmente registratore;

6. un indicatore di livello del pozzo;

7. uno sfiato (se richiesto dalla posizione altimetrica del tubo).

Parallelamente esistono i collegamenti elettrici tra pompa (o meglio motore della pompa) e rete di alimentazione. Di norma il motore della pompa è alimentata con corrente trifase a 380 Volt. La prevalenza delle pompe deve essere stabilita in base al percorso della tubazione a valle dei pozzi.

Le trincee

E’ un tipo di captazione che nel passato è stato molto usato soprattutto quando le falde si trovano a quota superiore a quella del centro alimentare ora, per le cause che tra breve vedremo sono state sostituite quasi sempre dai pozzi.

Le trincee sono opere che si eseguono a cielo aperto e le gallerie drenanti sono sotterranee ma comunque entrambe estremamente costose. Le gallerie presentano tutti rischi cui si va incontro nell’esecuzione di queste opere. E’ praticamente impossibile ogni lavoro di manutenzione delle trincee drenanti, infatti

per rimuovere una eventuale occlusione verificatasi in un dreno è necessario localizzare esattamente il punto di occlusione, cosa estremamente difficile, e quindi riaprire la trincea.

In caso di abasamento della falda si corre il rischio che tutta l’opera, che come già detto è estremamente costosa, debba essere abbandonata in quanto inutilizzabile.

L’approvvigionamento con acqua superficiale

Per acque superficiali qui intendiamo le acque dei laghi (naturali od artificiali) e di corsi d’acqua (naturali od artificiali). L’approvvigionamento da corsi d’acqua può awenire o tramite una semplice derivazione o tramite la realizzazione di un invaso artificiale. Nel primo caso si ottiene il prelievo di una quantità costante lasciando defluire verso valle la quantità d’acqua eccedente e, nel caso che la portata del fiume o del torrente è inferiore a quella da derivare, non si avrà la possibilità di integrarla ed al più potrà

essere prelevata tutta la portata fluente

Nel secondo caso si realizzerà un invaso artificiale e sarà possibile gestire il prelievo d’acqua tramite variazione della quantità d’acqua invasata. Una derivazione semplice si realizza provocando, per mezzo di unatraversa, un rigurgito che fissa il livello nel corso d’acqua

Subito a monte della traversa vi sarà l’opera di derivazione vera e propria presa che in generale sarà costituito da:

- una soglia,

- una griglia,

- un canale moderatore e dissabbiatore,

- una soglia di sfioro delle acque eccedenti

Quindi seguirà il canale (o la condotta di adduzione), per la descrizioneparticolareggiata delle opere relative a questo tipo di prese si rimanda altrove

La realizzazione di un invaso artificiale si attua mediante la costruzione di una diga. L’opera di derivazione è in genere costituita da una galleria che può però anche essere realizzata nel corpo stesso della diga.

Anche per lo studio di tale tipo di opera si rimanda altrove

L’approvvigionamento da laghi naturali si realizza o tramite la costruzione di gallerie che prelevano dal basso le acque del lago o tramite stazioni di pompaggio che emungono l’acqua del lago prelevandola, tramite tubazioni, in profondità.

Comunque nel caso di utilizzo di acque superficiali è necessario il ricorso al trattamento delle acque stesse al fine di assicurare le caratteristiche di potabilità.

L’approvvigionamento con acqua marina

Recentemente la sempre maggiore richiesta d’acqua ha fatto rivolgere l’attenzione alla maggiore massa d’acqua presente nella Terra: quella del mare.

Ma, come noto, quest’acqua non ha caratteristiche potabili in quanto molto ricca di sali, essenzialmente di cloruri, per cui necessita di un apposito trattamento detto di dissalazione.

Di questo tratteremo nel paragrafo dedicato in generale al miglioramento delle caratteristiche chimico-fisiche delle acque. Le acque marine possono venire captate o per mezzo di pompe idrovore o per mezzo di canali di derivazione che comunque dovranno terminare in apposite stazioni di sollevamento a meno che il centro (od i centri da servire) non siano a livello inferiore a quello marino.

Prima di passare agli altri tipi di risorse è il caso di ricordare che in genere l’utilizzo di acqua marina è fortemente antieconomico a causa della enorme quantità di energia richiesta per la dissalazione, a meno che:

a) non esista nelle vicinanze una centrale termo elettrica od elettronucleare ed in tal caso, senza togliere energia alla produzione della centrale, la dissalazione potrà avvenire a spese del ciclo di raffreddamento della centrale stessa;

b) la dissalazione non awenga mediante l’utilizzo di energia solare (questo caso è più limitato, in genere, ad una modesta produzione di acqua potabile, a causa della scarsa concentrazione dell’energia solare).

Gi altri approvvigionamenti

In questo paragrafo si sono riuniti alcuni particolari tipi di captazione che sono da riguardarsi come eccezionali.

Captazione dell’umidità dell’atmosfera

Tale sistema di approvvigionamento si utilizza dove non esiste altra possibilità.

La quantità d’acqua approvvigionabile dall’umidità atmosferica è comunque molto modesta.

La captazione dell’umidità atmosferica avviene mediante pozzi aerei, detti anche pozzi a rugiada o pozzi Knapen dal nome del loro ideatore.

Questi pozzi sono cupole con pareti in pietrame (calcareo) spesse 2 o 3 metri che racchiudono internamente una cisterna. Le pareti della cupola sono attraversate da numerosi canalicoli che dall’esterno verso l’interno hanno inclinazione dall’alto al basso. L’aria che attraversa i canalicoli della cupola si raffredda a contatto con la muratura e l’umidità in essa contenuta si condensa e le gocce d’acqua si raccolgono nella cisterna dove vengono prelevate. Tale sistema di approvvigionamento è idoneo nei deserti.

Captazione di acque meteoriche

Anche il ricorso all’utilizzo di acqua piovana è da considerarsi un approvvigionamento eccezionale. Peraltro questa acqua non ha requisiti potabili in quanto è fortemente aggressiva per la presenza di anidride carbonica. Le acque meteoriche che meglio si prestano alla raccolta sono quelle che precipitano sui tetti (i più idonei quelli in ardesia od in cotto, mentre sono da escludersi quelli in piombo od in materiale organico o degradabile).

Le acque vengono poi convogliate tramite tubazioni pluviali in cisterne.

E’ necessario che detti tetti siano piuttosto alti e comunque tali che su di essi non possano esservi gettati rifiuti o che vi possano cadere foglie o depositare sostanze organiche. E’ pertanto opportuno che non siano accessibili a persone od animali.

La prima acqua meteorica non dovrà comunque essere inviata in cisterna in quanto conterrà puliture dovute all’effetto di lavaggio che la pioggia esercita sulla copertura.

Bisogna pertanto disporre di dispositivi automatici che espletino la funzione

di separazione tra le acque di lavaggio e le acque da raccogliere. La figura che precede illustra un tale dispositivo. La superficie dei tetti di raccolta dovrà essere proporzionale alla portata (o meglio al quantitativo d’acqua necessaria) e si valuta mediante la formula:

dove:

Q indica il quantitativo d’acqua necessario, espresso in [mc/s];

H è la precipitazione meteorica del periodo di raccolta delle acque [mm];

ψ é un coefficiente di afflusso alla cisterna (pari a 0,6÷0,8) che tiene conto dell’acqua di lavaggio, dell’evaporazione e delle altre perdite.

Le cisterne devono essere installate lontano da qualsiasi fonte di inquinamento (fogne, pozzi neri, depositi di letame, ecc.), devono essere interrate, il che, come si vedrà per i serbatoi, favorisce la costanza della

temperatura dell’acqua.

Devono essere buie per non permettere la formazione di alghe. E’ invece necessaria l’aereazione che tuttavia deve essere tale da impedire l’accesso ad animali ed anche d’acqua. Il fondo deve essere conformato per favorire la sedimentazione ed il prelievo dell’acqua, che deve avvenire mediante pompe o comunque in modo da non contaminare l’acqua. E’ importante che periodicamente le cisterne vengano svuotate e ripulite. Esistono anche cisterne particolari, dette “veneziane”, dove l’acqua precipita in un bacino chiuso, appositamente scavato nel terreno e subisce prima della raccolta nelle cisterne vere e proprie, una sorta di filtrazione.

La qualità delle acque potabili e cenni sul trattamento

La Qualità

Una relativamente recente disposizione legislativa (236 del 24/5/1988) “Attuazione della direttiva CEE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell’ art. 15 della legge 16/4/1987 n. 183” fissa i parametri cui devono rispondere le acque approvvigionate per uso potabile.

Qui nel seguito faremo riferimento alla detta legge, tuttavia é da precisare che sovente negli ultimi anni si é venuto ad allargarsi il panorama delle acque considerate potabili, trami, in generale un innalzamento dei limiti di potabilità (minor severità nella scelta delle acque) per far fronte alle sempre maggiori richieste idriche ed alla difficoltà di reperire acque entro alcuni parametri molto stretti.

Caratteri qualitativi

I caratteri delle acque potabili li possiamo suddividere in sei gruppi:

a) caratteri organolettici;

b) caratteri chimico-fisici;

c) sostanze indesiderabili;

d) sostanze tossiche;

e) caratteri microbiologici;

f) concentrazioni minime richieste per acque destinate al consumo

umano che sono state sottoposte a trattamento di addolcimento o dissalazione.;

Un’acqua potabile deve avere i seguenti caratteri organolettici:

1) essere incolore ;

2) essere inodore ;

3) essere insapore ;

3) essere non torbida.

Questi caratteri sono imposti non tanto per questioni chimiche e/o batteriologiche quanto da una normale repulsione dell’uomo verso acque che non posseggano tali caratteristiche. Tuttavia oggi è facile che vengano adoperate anche acque con qualche colorazione ed odore. Spesso poi l’odore e la colorazione sono alterati da interventi antropici di disinfezione preventiva (o non) come si vedrà nel paragrafo successivo. I caratteri chimico-fisici sono diversissimi (soprattutto quelli chimici).

Esaminiamo i più importanti:

4) Temperatura Le acque di approvvigionamento (sotterranee) devono avere una temperatura relativamente costante indice di una buona filtrazione (cioè di lunga permanenza nel terreno) e di non facile

contatto con l’esterno.

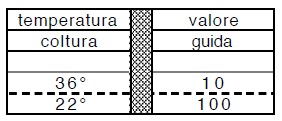

La norma da un valore guida di 12 °C Deve comunque essere inferiore ai 25°C. Anche le opere di trasporto ed eventualiserbatoi devono essere costruiti in modo da non far variare la temperatura.

5) Limpidezza E’ dovuta a sospensioni di materiale solido o colloidale nell’acqua e può a volte essere indice di inquinamento. Esiste oltre a quello di cui sopra una limpidezza temporanea dovuta a bolle

gassose nel caso di acque in pressione. Un’acqua potabile deve essere limpida (non torbida).La norma da un valore guida di 1 mg/l di SiO2 ed una concentrazione massima, sempre in termini di SiO2 di 10 mg/l

6) Conducibilità elettrica E‘ dovuta al contenuto salino (cioè ai caratteri chimici) dell’acqua. Non è molto importante il suo valore quanto la sua costanza, comunque il valore guida é di 400 μsc-1 a 20 °C

7) pH Misura, come è ovvio, la reazione acida o basica delle acque. In generale le acque potabili dovrebbero essere leggermente acide per la presenza di CO2 tuttavia non è raro il caso di

acque neutre od alcaline. Il valore guida é compreso tra 6.5 e 8.5 ma si possono ammettere anche acque con pH da 6 a 9.5

8) Residuo fisso (o residuo solido) ad xyz°, dove xyz è la temperatura in gradi centigradi maggiore di 100° (si usano in generale temperature di 110° e 180°), è il peso della sostanza solida contenuta in un litro di acqua filtrata (per separare le sostanze colloidali e argillose) che rimangono

dopo che l’acqua sia sta ta fatta evaporare e quanto vi rimane sia stato portato alla temperatura di xyz° per quattro ore. Per un residuo fisso a 180° il limite di potabilità è da 100 a 1500 mg/litro.

9) Durezza totale E’ una caratteristica dell’acqua determinata dalla presenza di sali di calcio e di magnesio in essadisciolti. Nelle acque dure il sapone non fa schiuma e le vivande – specialmente i legumi –

non cuociono bene. Acque eccessivamente dure non sono potabili, nè utilizzabili per molti impieghi industriali. la durezza dell’acqua si usa misurare in gradi idrotimetrici ed i metodi di misura vanno sotto il nome di complessometria. Esistono varie unità di misura nell’uso in Europa:

le più comuni sono i gradi francesi, inglesi e tedeschi. Il grado idrotimetrico francese corrisponde ad un tenore di 10,3 mg di CaCO3, oppure a 0,7 mg di MgCO3, o a 14 mg di CaSO4, o ancora a 12,4 mg di MgSO4 per litro d’acqua. Il rapporto fra gradi francesi (gradi F), gradi inglesi (gradi E) e gradi tedeschi (gradi D)

Valgono, dunque le seguenti eguaglianze:

1 grado F = 0,7 grado E = 0,56 grado D

1 grado E = 1,43 grado F =0,8 grado D

1 grado D = 1,25 grado E = 1,79 grado F

Si può anche passare dai gradi idrotimetrici a mille valenze tenendo conto che 1 mille valenza equivale a 5° F. Si usa distinguere la durezza totale, che rappresenta la quantità di sali alcalinoterrosi contenuti nell’acqua alla temperatura normale, dalla durezza permanente, che rappresenta la quantità di sali rimasta in soluzione nell’acqua dopo l’ebollizione (solfati nelle acque comuni)

La durezza temporanea corrisponde alla differenza fra la durezza totale e la durezza permanente (carbonati nelle acque comuni). Nelle acque comuni la durezza temporanea corrisponde all’alcalinità

In base alla durezza le acque vengono classificate come segue:

| Denominazione | Min | Max |

| 0F | 0F | |

| molto dolci | o | 7 |

| dolci | 7 | 14 |

| mediocremente dure | 14 | 22 |

| abbastanza dure | 22 | 32 |

| dure | 32 | 64 |

| molto dure | più di 54 |

L’acqua distillata ha la durezza 0°, le acque selenitose possono raggiungere durezze superiori a 200 °F. Da quanto si è detto sopra è facile dedurre che le acque più dure sono quelle che circolano nelle rocce gessose, calcaree e dolomitiche; quelle più dolci in rocce silicee. Il grado idrotimetrico dell’acqua è soggetto a variazioni nello spazio e nel tempo. Per uno stesso corso d’acqua o per uno stesso lago la

durezza varia da un punto ad un altro in dipendenza dell’azione solvente che le acque stesse hanno potuto esercitare sulle rocce, e per uno stesso punto varia anche nel tempo.

Un’abbondante pioggia porta, ad esempio, una sensibile attenuazione della durezza in quanto

l ‘acqua meteorica prima di venire a contatto con le rocce, è poverissima di sostanze saline. Leacque troppo dure possono essere dolcificate chimicamente, per esempio, con l’aggiunta di calce (CaO) per precipitare i carbonati e di carbonato di sodio (Na2CO3) per precipitare i solfati, o con particolari resine, o con l’elettrosmosi. Un’acqua è giudicata potabile se la durezza complessiva sia compresa tra i 15 ed i

50 gradi francesi.

10) Solfati dovuti a contatti dell’acqua con gesso, anidrite, pirite o con sostanze organiche.

Il valore guida é di 25 mg/l in SO4 mentre quallo massimo é di 250 mg/l

11) Ferro è necessario che sia mantenuto nel limite di 1 mgr/litro di Fe. il valore guida é di 50 μg/l in Fe mentre quallo massimo é di 200 μg/l

12) Manganese: il valore guida é di 20 μg/l in Mn mentre quallo massimo é di 50 μg/l

13) Fosfati il valore guida é di 400 μg/l in P2O5 mentre quallo massimo é di 5000 μg/l.

14) Cloruri Non esiste un limite per i cloruri in generale, il valore guida é di 25 mg/l in Cl.

15) Sostanze organiche possono essere varie e possono essere indice di inquinamento. Il limite è posto indirettamente tramite la quantità di ossigeno richiesto per la loro ossidazione. Il valore guida per l’ossidabilità é di 0,5 mg/l in O2con un valore massimo di 5 mg/l.

Non devono invece essere assolutamente presenti:

16) piombo;

17) arsenico;

18) berillio;

19) cadmio;

20) cianuri;

21) cromo;

22) mercurio;

23) nichel

24) antimionio

25) selenio;

26) vanadio

tra le sostenze indesiderabili si annoverano

27) ldrogeno solforato. che non deve essere rilevabile organoletticamente

28) l’ Ammoniaca, i nitrati ed i nitriti La loro presenza è un quasi sicuro indice di contatto con sostanze organiche in decomposizione ma non necessariamente di inquinamento attuale.

E’ tollerabile la presenza di nitrati (quando non vi siano contemporaneamente nitriti ed ammoniaca) inquanto si è gia avvenuta la completa mineralizzazione delle sostanze organiche.

Sono comunque da escludere sempre acque con ammoniaca o nitriti.

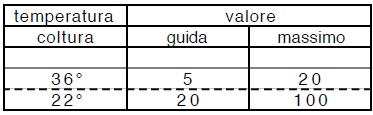

29) Tasso microbico totale è un indicatore dei caratteri biologici dell’acqua e rappresenta il numero di microrganismi presenti in 1 ml d’acqua sviluppatosi in 48 ore in cultura di Agar a 36 °C (oppure per 72 ore a 22°). Per un giudizio di potabilità, se il campionamento avviene in recipiente chiuso che deve essere tenuto a temperatura costante è necessario che i valori siano rispondenti ai seguenti limiti.

L’esame deve avvenire nelle 12 ore successive. Altrimenti i valori saranno i seguenti.

Ogni superamento di tali valori che persista nel tempo (prelievi successivi) richiede indagini ed accertamenti appropriati. Per le acque disinfettate i valori all’ uscita dagli impianti di disinfezione devono essere nettamente inferiori ai valori riscontrati primsa del trattamento.

30) Indicatori fecali. Vanno sotto questo nome dei microrganismi che non sono patogeni (salvo rare eccezioni) ma vengono adoperati come indicatori in quanto data la costanza con la quale vivono nell’acqua siamo certi che un’acqua che ne è priva sarà batteriologicamente pura. L’indicatore fecale più

spesso adoperato è il Batterium Coli, tuttavia possono adoperarsi anche lo Streptococco fecale ed il Bacillus perfrigens. Qui sotto sono riportati i limiti di ammissibilità per le acque potabili:

30/1 Batterium Coli 0 Coli/litro su un capione di 100 ml

30/2 Streptococco fecale 0 batteri/litro su un capione di 100 ml

30/3 spore di clostridi di solfato riduttore 0 batteri/litro su un capione di 100 ml

Il giudizio di potabilità

Il giudizio di potabilità viene dato dopo aver effettuato e l’analisi chimica e quella batteriologica complete.Se questa analisi non risponde ai requisiti sopra indicati non è tuttavia detto che le acque non sono idonee allo scopo potabile, sarà tuttavia necessario prevedere appositi trattamenti, soprattutto per la correzione dei caratteri chimici. Quelli biologici possono essere più facilmente corretti (almeno entro certi limiti) con la sterilizzazione (o disinfezione).

Nel caso di acque già utilizzate è necessario un continuo controllo della qualità delle acque con esami di routine sovente limitati alla sola ricerca del B.Coli e dei principali caratteri chimici . La normativa indica le tipologie di analisi da eseguire per valutare la potabilità delle acque nonché la relativa frequenza, quest’ultima finzione della popolazione servita.

Cenni sul trattamento

Negli ultimi anni il trattamento delle acque per approvvigionamento ha assunto importanza tale ed ha avuto uno sviluppo che fuoriesce dai limiti delle “Costruzioni Idrauliche” Si rimanda in merito ai corsi specifici.

Qui nel seguito faremo solo cenno ai trattamenti quali la filtrazione e la sterilizzazione, cioè a mezzi di correzione e controllo di caratteri batteriologici che spesso hanno solo scopo preventivo.

La Filtrazione

La filtrazione consiste nel far passare l’acqua in un ammasso filtrante appositamente realizzato mediante sabbia e ghiaia di apposita granulometria:

Dal basso verso l’alto avremo:

- ciottolame 20÷40 cm

- ghiaia grossa 15÷20 cm

- ghiaia media 10 cm

- ghiaia piccola 10 cm

- sabbia grossa 10 cm

- sabbia fine 60÷90 cm

Il filtro deve essere avviato immettendovi molto lentamente acqua pura dal basso sino a renderlo completamente sommerso

Il filtro deve essere avviato immettendovi molto lentamente acqua pura dal basso sino a renderlo completamente sommerso.

Quindi si fa defluire in senso inverso l’acqua da depurare e incomincia il cosiddetto periodo di maturazione che dura da 1 a 3 giorni durante i quali il filtro non ha ancora acquisito potere depurante ma si formerà intorno alle sue parti solide una pellicola biologica che è la responsabile della azione epurativa del filtro. Purtroppo un tal filtro è soggetto ad intasarsi a causa dello ispessimento della pellicola biologica e dopo 30÷60 giorni occorrerà asportare i primi 5 cm di sabbia fine. Quando, per successive operazioni del genere, la sabbia fine è ridotta a soli 40 cm occorrerà ripristinare lo spessore iniziale. L’effetto epurante è notevolissimo: il 90% della carica batterica viene abbattuto. La resa giornaliera oscilla tra i 2 ed i 2.5 m^3 per m^2 di superficie filtrante in quanto la velocità di filtrazione (dipendente dal carico d’acqua sopra il filtro) non deve superare i 100÷120 mm/ora per non compromettere il potere epurativo.

Oltre a questi filtri (detti lenti) esistono filtri rapidi che però richiedono, a monte, una fase di flocculazione e successiva sedimentazione. La flocculazione consiste nell’aggiunta e mescolazione di un flocculante (solfato di alluminio, cloruro ferrico, ecc.) e a volte di coadiuvanti (calce, carbonato sodico) il tutto, ovviamente, in quantità predeterminata. Queste sostanze provocano la flocculazione delle sostanze

(batteriologiche e non) indesiderate. I fiocchi che così si formano vengono depositati dall’acqua in una vasca di sedimentazione e quelli che sfuggono da questa saranno trattenuti dai filtri rapidi. Questi ultimi sono costituiti da recipienti cilindrici (da circa 3000 mm di diametro) con sabbia grossa per uno spessore di 60÷150 mm (possono funzionare a pressione od a gravità). Anche questi filtri funzionano a causa della pellicola biologica che qui si costituisce grazie ai fiocchi sfuggiti alla sedimentazione. Il tempo di maturazione è molto breve (15 minuti) ma la l ro durata è al più di 24 ore dopo di che devono essere rigenerati. E’ pertanto necessaria la presenza di diversi filtri al fine di alternarli.

La rigenerazione avviene tramite il passaggio (in controcorrente) di acqua pura.

Questo schema è adoperato, con piccole modifiche anche per la correzione di alcuni caratteri chimici.

La sterilizzazione

La sterilizzazione dell’acqua serve per l’abbattimento totale della carica batterica e quindi un impianto di sterilizzazione deve essere presente anche quando esistono altri impianti di trat tamento.

La sterilizzazione a scopi acquedottistici può avvenire mediante:

a) la clorazione,

b) l’ozonizzazione,

c) la catodinizzazione,

d) i raggi ultravioletti.

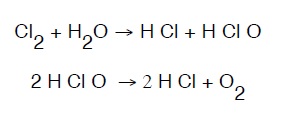

La clorazione è la più comune e la più usata. L’azione disinfettante si esplica mediante la reazione:

e l’ossigeno attacca i microrganismi e li distrugge.

I prodotti usati per la clorazione sono:

- l’ipoclorito di sodio (o di potassio),

- l’ipoclorito di calcio,

- il gas cloro,

- il biossido di cloro.