Le informazioni che si hanno sulle opere acquedottistiche del passato sono, relativamente a quelle più antiche, tratte da studi del tipo archeologico.

Esse riguardano la Mesopotamia dove, alle città, venivano addotte le acque superficiali dei fiumi della regione (in specie Tigri ed Eufrate), tramite condotte coperte.

Opere dello stesso tipo erano quelle che adducevano l’acqua alla biblica città di Ninive traendola dal corso del Khoser.

Anche in Palestina esistevano alcuni acquedotti quali quello di Siloe, scavato nella roccia che adduceva alla città di Gersusalemme.

Lo storico greco Polibio (II a.c.) nel suo libro X descriveva una sorta di trincee drenanti scavate dai Medi (popolazione vissuta tra il VI e il IV sec. a.c.) per captare le acque sorgive del fiume Tauro.

Più recente è quello di Samo, descritto da Erodoto nel libro III, costruito da Eupalino nel V sec. a.c., anch’esso scavato nella roccia ma nella quale fu alloggiata ìn una condotta di coccio.

Atene ebbe addirittura un magistrato delle acque (carica ricoperta da Temistocle) che tra gli altri aveva il compito di provvedere alle opere di approvvigionamento idrico ed alla manutenzione delle opere acquedottistiche.

La fonte idrica di Atene fu l’Imetto captato ed addotto da più parti.

Sempre nelle prossimità di Atene fu realizzato l’acquedotto di Cefisia che adottò in parte la soluzione del ponte canale che poi tanta parte ebbe nella architettura acquedottistica romana.

Anche la Magna Grecia ebbe i suoi acquedotti con soluzioni tecniche per quei tempi avanzatissime con captazione in galleria, cunicoli di ispezione e di aerazione.

Non si hanno notizie di acquedotti Etruschi che invece notoriamente erano abili ingegneri.

Un decisivo impulso ebbero le opere acquedottistiche, come del resto tutte le opere di Ingegneria, nell’antica Roma.

L’imperatore Augusto (27 a.c. – 14 d.c.) istituì una apposita magistratura per la realizzazione e la gestione degli acquedotti.

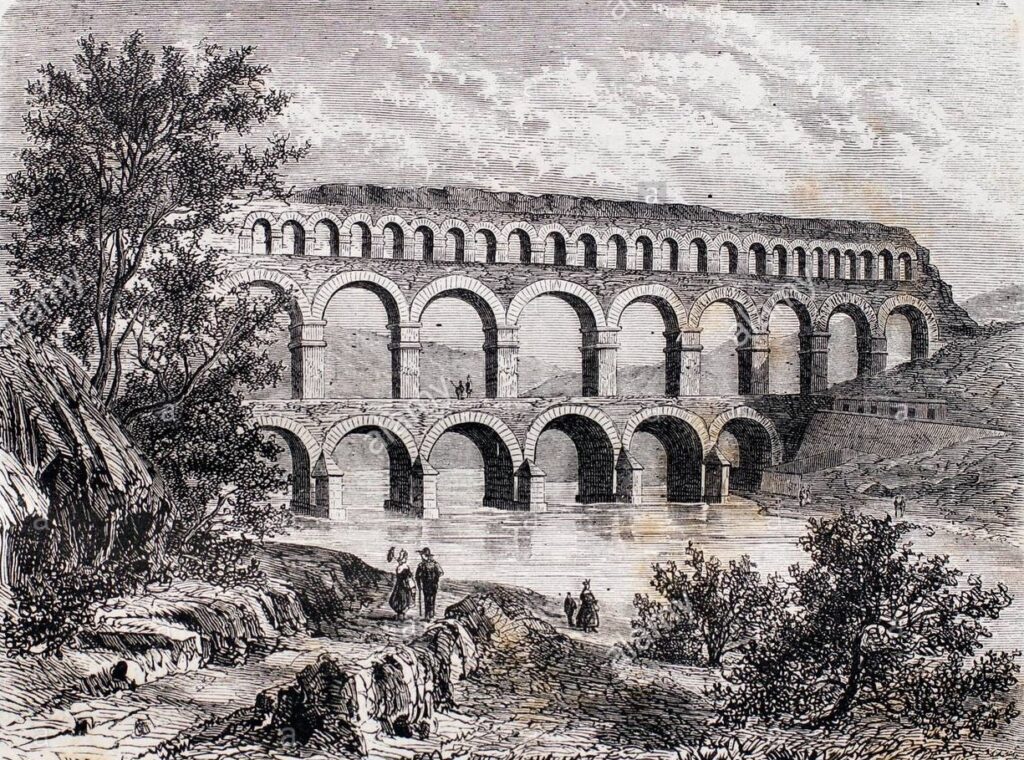

L’opera di trasporto tipica dell’acquedotto romano è la ben nota canaletta a pelo libero sovente posta alla sommità di un apposito sistema di archi lungo anche decine di chilometri.

Tale soluzione, canali a pelo libero, non deve far pensare che i romani non conoscessero l’Idraulica delle condotte in pressione, invero riconducibile ai greci (Archimede), ma alla impossibilità, con i materiali dell’epoca, di realizzare tali condotte.

Talvolta in alcune condizioni particolari venivano realizzati alcuni brevi tratti in pressione per superare particolari depressioni.

Le post du Gard

Meno note dei famosi archi, riproduce una delle realizzazioni più significative, quali l’acquedotto di Nimes in Francia, dove coesiste una infrastruttura mista:

- stradale (tuttora in esercizio), sul primo ordine di archi;

- acquedottistica sul terzo ordine; sono le opere di captazione ed i particolari realizzativi delle condotte poste alla sommità dei più famosi archi.

La captazione avveniva in cunicoli sotterranei o con appositi bottini includenti le polle, questi ultimi con molta probabilità del tutto simili a quello relativo invece all’acquedotto Mediceo di Livorno

Tra la presa e la condotta erano interposti alcuni bacini di decantazione denominati piscinae limariae

Acquedotto mediceo di Livorno

I primi tratti di condotta erano scavati nella roccia o nel terreno, poi, per mantenere quota, procedendo verso valle, la condotta stessa veniva posta sugli archi.

La pendenza delle condotte doveva arrivare secondo Vitruvio sino al 5%° ma Plinio consigliava pendenze minori. La condotta detta “specus” era spesso in coccio.

Al termine della adduttrice erano talune altre vasche di sedimentazione e quindi un serbatoio in quota detto “castellum”. In esso si immettevano delle particolari tubazioni sagomate in bronzo dette “calices” la cui bocca aveva larghezza proporzionale alla quantità d’acqua cui aveva diritto l’utente da esso servito.

I calices proseguivano verso valle con tubazioni in piombo od in coccio.

La portata veniva misurata in “quinarie” presumibilmente poco meno di 0.5 l/sec.

Il primo acquedotto romano di cui si hanno notizie è di epoca repubblicana e di certo non aveva le sofisticazioni sopra ricordate.

Ma già del 272 a.c. è “l’anio vetus” rispondente al classico schema romano. Il famoso acquedotto “dell’acqua marcia” del 144 a.c. aveva una lunghezza di 90 Km da Arsoli (oggi provincia dell’Aquila) a Roma.

Lo schema romano fu diffuso, con l’impero, in tutto il mondo alloraconosciuto ed opere di grande interesse non solo idraulico ma spesso architettonico furono realizzate un po’ ovunque; oltre al già citato viadotto di Nimes sono da ricordare quello di Tarragona, di Segovia, di Merida, di Siviglia, di Valencia in Spagna, quelli di Cartagine in Africa.

Alla fine dell’impero romano è seguita non solo quella delle realizzazioni delle OO.PP., in genere, ma anche quella degli interventi manutentori.

Rari sono gli esempi di acquedotti medioevali, dovuti più che altro aimonaci cistercensi.

Il rinascimento diede nuovo avvio alle opere ingegneristiche ed in particolare i papi si adoperano a far restaurare dai loro architetti gli acquedotti romani ed a potenziarli.

Tuttavia lo schema rimase quello romano, già illustrato, che fu utilizzato fino al 1700 per opere ancora grandiose, basti far riferimento all’acquedotto per la Reggia di Caserta realizzato dal Vanvitelli, lungo 42 km con viadotto con tre ordini di arcate presso Maddaloni, ed agli acquedotti Medicei di Pisa e di Livorno.

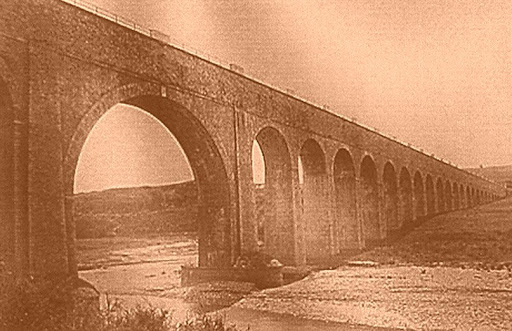

Di questi ultimi due il più antico è quello di Pisa che trae origine dalle sorgenti di Asciano.

L’idea della realizzazione di un tale acquedotto fu del granduca Cosimo I (1519-1574) che ne fece realizzare taluni tratti sperimentali con condotta forzata (intravedendo la maggiore economicità della condotta interrata rispetto allo schema romano, a pelo libero), ma data la tecnologia del tempo lo schema

“forzato” rivelò inconvenienti tecnici e l’opera fu abbandonata.

Solo successivamente con il successore, il figlio Ferdinando I (1549-1609),i lavori furono ripresi, sempre secondo il classico schema romano.

I lavori furono progettati e diretti dall’arch. Raffaello Zenobi al quale subentrò nel 1593 l’ing. Andrea Sandrini.

Oltre l’opera di captazione fu realizzata una condotta su ben 954 arcate equidistanti per un totale di 7 km circa.

L’opera fu portata a compimento sotto Cosimo II (1590-1621) e durante il suo governo furono anche eseguiti alcuni importanti interventi sulla parte più a monte della serie di arcate già prima dell’entrata in funzione dell’acquedotto, avvenuta nel 1613, per correggere alcuni difetti presumibilmente dovuti a

cedimenti di fondazione di alcuni archi che avevano alterato la pendenza del canale acquedottistico.

Tale acquedotto è tuttora in esercizio sia pur solo per questioni storiche e legali in quanto il contributo che esso dà all’approvvigionamento di Pisa è del tutto irrilevante (inferiore all’1%).

Più recente è l’acquedotto mediceo di Livorno che trae origine da Cologne

e fu realizzato dall’ing. Salvetti su commissione del Granduca Ferdinando III. In seguito le opere furono completate dal Pocianti.

Sempre ad un Medici, ed in particolare a Maria de Medici, moglie di Enrico IV di Borbone, re di Francia, è dovuto il restauro dell’acquedotto di Arcueil a servizio di Parigi

acquedotto di Arcueil a servizio di Parigi.

Nel XIX secolo si è avuto il definitivo abbandono dello schema romano per quello con condotte sotterranee ed in pressione.

Il definitivo trionfo di tale schema fu dovuto alla sua maggiore economicità rispetto a quello romano e, nel contempo, al miglioramento delle caratteristiche meccaniche delle tubazioni, realizzate ora in ghisa.

Tra gli esempi più importanti di tali realizzazioni (trascurando quelli meno significativi che sovente non erano altro che la sostituzione della canaletta su archi con condotta sotterranea in ghisa) vi sono quelli degli inizi del secolo attuale, tra i quali l’acquedotto pugliese, iniziato nel 1906 e portato a termine nel 1939, che alimentava ben 234 comuni tramite una condotta principale di oltre 264 Km, alcuni dei quali in galleria. Esso traeva alimentazione dalla sorgente del Sele (Avellino).

Oggi allo schema principale, già insufficiente all’epoca della sua inaugurazione, se ne sono aggiunti altri.

Schema originale acquedotto pugliese

Interessante realizzazione fu anche quella dell’acquedotto del Peschiera a parziale servizio della città di Roma, realizzata tra 1931 ed il 1947 che trae origine dalla omonima sorgente presso Cittaducale (Rieti)

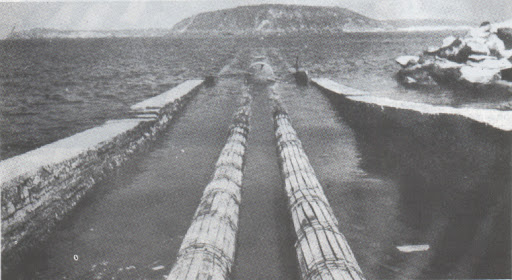

La sempre più sofisticata tecnologia ha poi di recente permesso la realizzazione di opere un tempo impensabili, quali gli acquedotti sottomarini per le isole. Tra questi fanno spicco gli acquedotti per l’arcipelago partenopeo.

Acquedotto sottomarino per Procida ed Ischia

Con la crisi degli approvvigionamenti idrici tradizionali ed il contemporaneo sviluppo delle tecniche per l’approvvigionamento idrico da acque superficiali si sono costruiti negli ultimi anni acquedotti con approvvigionamento da tali acque.

Tra questi è da citare l’acquedotto del Pertusillo (in Basilicata) e quello dello Jato per la città di Palermo.

Acquedotto dello Jato (PA)

Di recente anche l’elettronica sta facendo il suo ingresso, sia pur timidamente, nelle realizzazioni acquedottistiche.

Dopo alcune prime realizzazioni per l’acquedotto di Torino, è il caso di citare il sistema di telecomando e telecontrollo dell’acquedotto di Roma, dove, in una sala appositamente attrezzata, giungono dalla rete distributrice cittadina, dalle adduttrici, dalle opere di captazione, dagli impianti di sollevamento, per via cavo o per via etere tutte le varie informazioni disponibili (portate, pressioni, grado di apertura delle saracinesche, altezza dell’acqua nei serbatoi, ecc….) oltre ovviamente alle misure elettriche relative alle apparecchiature di tale tipo installate sulla rete. Tramite monitor e pannelli analogici è possibile avere sotto controllo l’intera rete ed effettuare dalla sala ogni manovra necessaria, tramite terminali video.

Gli acquedotti Romani come li costruivano ?