Il tipo e la quantità di acqua da approvvigionare per l’acquedotto, varia, in funzione dell’utente.

Gli acquedotti industriali

Se l’utente è l’industria occorrerà valutare la portata da addurre in funzione del tipo di industria cioè della produzione e del fabbisogno idrico per la produzione stessa. Ricordiamo in proposito che nell’industria l’acqua può essere utilizzata, oltre che per forza motrice, ma ciò non riguarda gli acquedotti, anche come materia prima (es. pastifici, cartiere, ecc….), o per cicli di raffreddamento (centrali termoelettriche, nucleari, ecc..). Ovviamente in funzione del tipo di industria varia anche la qualità richiesta

per l’acqua. Infatti, per esempio per i pastifici deve avere le caratteristiche della potabilità, mentre ciò non è richiesto dalle cartiere. E’ da tenere presente che un acquedotto industriale può servire industrie diverse, che possono richiedere acque con diverse caratteristiche chimico-fisiche, ovviamente un’acqua potabile può essere idonea a tutte le industrie, tuttavia dato il crescente fabbisogno di tali acque per gli altri tipi di acquedotto ed il sempre più difficoltoso approvvigionamento delle stesse (vedi nel seguito), gli acquedotti industriali potranno essere approvvigionati con quelle acque che localmente risultano disponibili, senza particolari requisiti di potabilità. Ciascuna industria provvederà poi, ove necessario, a trattare l’acqua per

assicurarle quelle caratteristiche necessarie alla propria produzione. In tali casi le industrie potranno anche avere un allaccio sulla rete dell’acqua potabile, ma l’uso di questa dovrà essere limitata ai soli usi civili.

Per valutare la portata di cui dotare un acquedotto industriale si ricorre a delle tabelle che, in funzione del tipo di industria e della produzione, danno il fabbisogno. Qui di seguito si riportano alcune di queste tabelle, i cui valori sono tuttavia solo indicativi in quanto spesso calcolati con riferimento a tecnologie industriali diverse da quelle presenti nel territorio che si dovrà servire. Saranno pertanto necessarie verifiche con i responsabili delle industrie, inoltre occorrerà tener presente in fase di progettazione delle opere acquedottistiche che esse dovranno avere validità tecnico-economica in un arco di almeno 40 anni e pertanto sarà necessario prevedere il fabbisogno complessivo anche per i prossimi 40÷50 anni.

Ciò può essere fatto in base alla estensione superficiale destinata dagli strumenti urbanistici alle industrie.

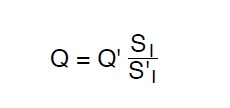

Nel caso semplicistico di un territorio comunale che abbia destinato SI ettari ad industrie ed in cui, al momento della progettazione dell’acquedotto, si abbiano solo S’I insediati con necessità idrica pari a Q’, potremo ottenere la necessità globale Q tramite la :

Non è escluso il ricorso a tecniche più sofisticate, quali il. confronto con aree industrializzate che abbiano un passato simile alla situazione della zona in esame, proiezioni stocastiche, ecc….

Gli acquedotti rurali

Scopo degli acquedotti rurali è quello di fornire acque potabili agli abitanti delle campagne ed al bestiame.

E’ escluso qualsiasi uso di tipo irriguo.

ll fabbisogno idrico in questi casi va calcolato aggiungendo a quello per gli usi domestici, da calcolarsi in ragione di 200÷250 litri/abitante/giorno, quello relativo al bestiame, come da tabella allegata. E’ tuttavia da tener presente che usi impropri, anche se rigorosamente proibiti e colpiti da pesanti sanzioni, sono tuttavia inevitabili, quali l’irrigazione, eventualmente notturna di orti, la pulizia delle stalle e del bestiame, ecc…,

pertanto potrà essere previsto un leggero incremento della dotazione risultantedai calcoli precedenti. Tuttavia sono anche da prevedere dispositivi che impediscano che detti usi impropri assumano proporzioni maggiori e ciò a scapito, eventualmente, di usi civili. Di dette apparecchiature che limitano la dotazione, detti partitori, si parlerà nel seguito.

Gli acquedotti urbani

Il fabbisogno di acqua, che in questo caso dovrà ovviamente avere il requisito della potabilità, è per consuetudine valutato in funzione del numero di abitanti del centro da servire.

La portata media annua cui dotare un acquedotto urbano si valuta tramite la formula:

Nella precedente

P è la popolazione da servire

q è la dotazione idrica pro capite/giorno

Il prodotto P q deve essere il massimo di quelli corrispondenti agli anni cui l’acquedotto dovrà funzionare; ciò si ottiene, se P tende a crescere (e quindi crescerà anche q) assumendo a tale scopo i valori relativi all’ultimo anno in cui l’acquedotto in progetto dovrà funzionare in maniera efficiente; se invece P tende a diminuire si assumeranno per P q i valori attuali.

Ricordato quindi che un acquedotto ha una validità tecnico-economica di 40÷50 anni occorrerà prevedere il valore di P alla data corrispondente alla scadenza del 40° o 50° anno.

Le previsioni demografiche

Le previsioni della popolazione sono compito della demografia, qui si riportano solo i metodi più frequentemente impiegati per gli scopi che competono agli ingegneri.

Nell’ordinamento italiano le fonti di informazione sulla distribuzione della popolazione sono i censimenti e le anagrafi comunali. I primi forniscono la distribuzione della popolazione residente e della popolazione presente rilevata dal censimento. Questo normalmente si esegue ogni 10 anni.

A partire dal 1861 i censimenti si sono susseguiti con cadenza decennale, con eccezione per il 1921 durante il quale non fu eseguito il censimento e per il 1936, che invece fu anno censuario.

La periodicità suddetta è importante per la semplificazione dei calcoli cui nel seguito faremo cenno. Le registrazioni anagrafiche seguono il movimento della popolazione tramite la combinazione dei cambi di residenza, morti e nascite.

Dagli stessi uffici preposti al censimento i dati rilevati tramite esso vengono confrontati con quelli anagrafici per controllo e correzioni.

Per la valutazione della popolazione ai fini acquedottistici non occorrerà solo tener presente della popolazione residente ma anche di quella fluttuante, costituita da coloro che per un certo periodo di tempo si trovano in una città diversa da quella di residenza e gravano su essa per le proprie necessità idriche in quel periodo. La previsione della popolazione fluttuante è gravata sempre da molte incertezze (si può effettuare tramite il computo dei posti letto in alberghi e pensioni, ma così facendo si esclude la popolazione costituita da pendolari.

Il fenomeno della popolazione fluttuante è fortemente pesante in centri di villeggiatura (soprattutto estivi) e nelle città sedi di grosse Università. La previsione della popolazione futura è anch’essa abbastanza difficile e gravata da incertezze. In generale la variazione della popolazione è dovuta alla composizione di due differenti fenomeni:

a) differenza tra nascite e morti;

b) movimento migratorio.

Mentre il primo fenomeno è abbastanza regolare nel tempo, salvo casi particolari, e pertanto non può comportare grossi errori di valutazione, ben diverso è il caso del movimento migratorio che, dipendendo essenzialmente da condizioni socio-economiche, non risponde ad alcuna regola.

La stima della popolazione futura a partire dai dati dei censimenti eventualmente completati con quelli della popolazione presente (calcolata tramite l’anagrafe) può essere compiuta con diversi metodi, tra cui:

a) metodi grafici;

b) metodi matematici;

c) metodi di correlazione;

d) metodi di componenti.

Senza entrare nel dettaglio dei suddetti metodi compito della demografia alla quale si rimanda chi volesse approfondire l’argomento (cfr. p. es. Federici – Lezioni di Demografia. Ed. De Sanctis-Roma) diamo solo un cenno, soffermandoci su quelli più adoperati in ingegneria.

Metodi grafici

Consistono nel costruire un grafico cartesiano con in ascisse gli anni dei censimenti ed in ordinate la popolazione in essi rilevata; quindi nell’interpolare graficamente i punti così individuati con una curva continua che prolungata sino all’altezza dell’anno della previsione ci dà, sull’asse delle ordinate, la popolazione di previsione. Il grafico può essere costruito e con scale normali e con scale logaritmiche ecc….

Metodi matematici

Altro non sono che una versione analitica dei metodi grafici. Si tratta di ricercare analiticamente, in base ai dati dei censimenti l’espressione matematica della curva che interpola i punti di cui al metodo grafico.

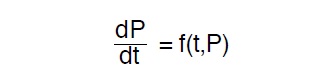

Dette curve, molto usate anche in biologia, sono dette curve di crescita e rispondono, in generale, alla espressione:

dove con P = P (t, P) è indicata la entità della popolazione considerata funzione del tempo e della stessa popolazione ai tempi precedenti.

Spesso, ingegneristicamente, la viene ridotta alla:

e, per la funzione f si adottano più comunemente le seguenti:

a) curve di crescita aritmetica:

f(P) = Ka = costante

segue integrando ed indicando con Po e to una coppia di valori (P,t) nota

P = Po + Ka (t – to)

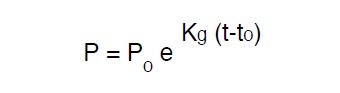

b) curve di crescita geometrica:

f(P) = Kg P (con Kg = costante)

segue :

c) curve di crescita rallentata

f(P) = Kr(Ps – P)

con:

Kr = costante

e

Ps massimo valore raggiungibile della popolazione, o valore di saturazione

segue:

Tab 10

d) curva di crescita logistica

f(P) = KlP (Ps – P)

con:

Kl = costante

e

Ps valore di saturazione

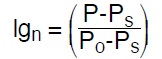

segue:

I valori delle costanti K possono essere stimati per via grafica, o col metodo dei minimi quadrati, infatti per ciascuna di queste curve è possibile attuare una linearizzazione della funzione P = P(t) con grafici in scala opportuna dei valori p e t relativi al passato. Nel caso delle ultime due (rallentata e logistica) sarà necessario anche stabilire a priori, eventualmente per tentativi, il valore di Ps.

Ciò può essere fatto in base al P.R.G., a condizioni socio-economiche, ecc…

Diamo qui di seguito una tabella dei valori da riportare in ascissa ed in ordinata per ottenere la linearizzazione in modo tale che il coefficiente angolare dia direttamente il coefficiente Ki.

| Tipo di curva | Ascisse | Ordinate |

| aritmetrica | P | t – to |

| geometrica | lgn P | t – to |

| rallentata |  | to – t |

| logistica | lgn P | Ps(t – to) |

E’ ancora da notare che sia i coefficienti K che i valori di Ps (per le curve di crescita rallentate e per la logistica) sono anche ricercabili scrivendo le equazioni delle curve relative a due od a tre coppie di valori noti e risolvendo il sistema relativo.

Quest’ultimo può portare però ad errori notevoli se i valori assunti a base del calcolo sono affetti da anomalie.

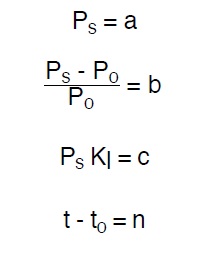

Prima di passare ad un cenno sui metodi di correlazione ed a quello dei componenti, diamo una forma diversa della curva di crescita logistica, molto usata dagli ingegneri.

Posto:

Tab 12

diviene

e tenuto conto che:

per n → – ∞ P → C

per n → ∞ P → Ps

ed inoltre che la P(t) è monotona crescente e quindi dovrà presentare un flusso dove:

e ricordando che

Avremo che :

Da cui

cioè l’entità della popolazione nell’anno nf cui la (10) presenta un flusso è pari alla metà del valore della popolazione di saturazione. Si verifica inoltre facilmente che

b = ecnf (14)

che

La (10), la (11) e la (12) permettono di definire facilmente i parametri della curva di crescita logistica quando su un grafico in scala normale dei valori del passato di (P,t) è possibile individuare o stimare il punto di flusso.

Metodi di correlazione

Essi possono essere di vario tipo, ma tutti consistono nella ricerca di una relazione tra la crescita della popolazione del centro che interessa ed altri fenomeni o fattori individuati come i più significativi.

Un tipo di correlazione consiste nel cercare la relazione esistente tra il nostro centro ed una zona più vasta di cui esso faceva parte o con la quale si sono individuate importanti affinità.

Analogo ma diverso è il procedimento della ricerca di correlazione tra il nostro centro ed altri che nel passato abbiano avuto le stesse caratteristiche attuali del nostro centro.

Esistono ancora altri tipi di correlazione, per es. multiple tra popolazione e occupazione, prodotto naturale lordo, densità di popolazione, ecc….

Metodo dei componenti

Consiste nello stimare la popolazione futura componendo le previsioni dei vari fenomeni che concorrono nella composizione dell’entità della popolazione, quali le nascite, le morti ed il movimento migratorio.

La dotazione idrica pro capite

Il valore di q, dotazione idrica pro-capite, che compare nella (2) è normalmente valutato anch’esso in funzione della popolazione.Il Ministero LL.PP, per permettere gli adempimenti previsti dalla legge n. 124 del 4/2/1963, emanò una circolare indicando i valori da prevedersi per q da applicarsi ai fini della suddetta legge e pertanto detti valori dovrebbero essere quelli da adottarsi.

Il suddetto piano stabilisce, in base alla q così valutata ed alla popolazione prevista dal 2015, la portata idropotabile globale degli acquedotti di ciascun comune dando anche indicazioni circa le fonti di approvvigionamento (e l’entità di acqua da loro prelevabile) e le opere necessarie per l’adduzione.

Si è però quasi subito constatato come il piano non poteva essere rispettato e per errori nella previsione della popolazione e per errori nella valutazione di q (che non può, ovviamente, essere funzione della sola

popolazione ma anche di innumerevoli altri fattori), ed ancora per errori nella previsione delle disponibilità idriche delle fonti previste dal piano.

Per tutti questi motivi i valori di q stabiliti dalla summenzionata circolare ministeriale sono oggi da ritenersi solo indicativi.

Si è inoltre constatato che q è anche funzione del tempo, cioè che per una fissata entità di popolazione, q varia col trascorrere degli anni ed in senso crescente. Si veda a proposito la tabella I. Il crescere di q con il tempo è non solo da mettere in relazione al miglioramento delle condizioni igieniche della popolazione ma anche all’invecchiamento delle reti acquedottistiche che presentano col passare degli anni sempre più numerose perdite d’acqua spesso occulte (per es. versamento in fogna), a causa delle correnti vaganti, dello scollaggio dei giunti, ecc….

Gli acquedotti urbani sono inoltre caratterizzati da una accentuata variabilità dei consumi che ha caratteristiche pluri-periodiche. Per tale motivo il quantitativo d’acqua di approvvigionamento sarà quello dato dalla (2) solo nel caso, rarissimo, di costruire serbatoi a compenso annuo. Diversamente la quantità di acqua di approvvigionamento, e quindi il fabbisogno, sarà dato dalla:

Q = α Q

dove α è un coefficiente (positivo) maggiore di 1. Il valore di α dipende dalla capacità del serbatoio.